Методологические особенности поосного взвешивания автомобилей

Сенянский М.В.

Статья актуальна на момент публикации 19.02.2013 года

Введение

Поосное взвешивание автотранспортных средств (ТС) используется, в основном, с целью оценки соответствия их осевых нагрузок и полной массы установленным нормам [1], [2]. Превышение разрешенных значений снижает безопасность дорожного движения и приводит к ускоренному износу дорожного покрытия.

Применять поосный метод для коммерческого взвешивания грузов нельзя. Это подтверждается, в частности, и нашими экспериментальными данными. Тем не менее, некоторые некомпетентные и слишком энергичные продавцы предлагают взвешивать грузовые автомобили по осям портативными подкладными или стационарными весами поосного взвешивания только потому, что они существенно дешевле классических платформенных автомобильных весов.

Оказывается, что при поосном взвешивании даже самых дешевых коммерческих грузов, таких как песок и щебень, у потребителей регулярно возникают вопросы относительно правильности их учета – квартальные отчеты вскрывают большие «недостачи». Есть также неясные для заинтересованных сторон вопросы измерений осевых нагрузок и полной массы ТС, проводимых в целях транспортного контроля. Часто данные повторного взвешивания, а также результаты, полученные на разных весах, существенно отличаются. Как правило, это происходит у автомобилей с числом осей 3 и более. Как показывает статистика, наибольшая доля коммерческих грузов перевозится именно такими грузовыми автомобилями и автопоездами.

Обычно группы осей конструктивно оформлены в виде двух- и трехосных тележек, соединенных с рамой автомобиля или прицепа рессорной или пневматической подвеской. Распределение нагрузок между осями таких автомобилей в процессе передвижения постоянно меняется. Оно зависит от рельефа дорожного полотна, колебаний центра масс груза, дефектов формы колес, сил трения в подвеске, величин крутящих моментов, приложенных к колесам, режима работы пневмоподвески и ряда других факторов. Это и проявляется при поосном взвешивании.

Целью настоящей статьи стало определение пределов вариации осевых нагрузок и полной массы, определяемой посредством их суммирования, для ТС с разным числом осей и типами подвески, а также выработки рекомендаций по проведению транспортного контроля и корректировки проекта межгосударственного стандарта по взвешиванию автотранспортных средств в движении [3], [4].

1. Одновременное и последовательное поосное взвешивание

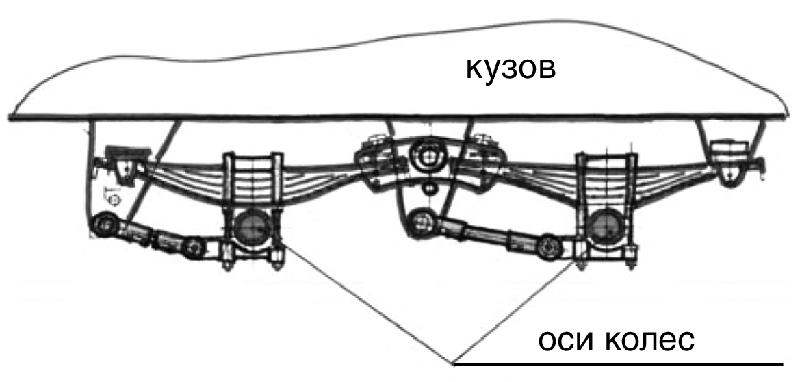

Рассмотрим процессы поосного одновременного (ОВ) и последовательного взвешивания (ПВ) обычного трехосного грузовика платформенными весами, состоящими соответственно из трех или одной пары грузоприемных платформ. Автомобиль имеет одну переднюю и две задние оси под кузовом на рессорной подвеске. Ставится задача определить полную массу автомобиля и его осевые нагрузки.

Полная масса грузовика при одновременном измерении осевых нагрузок тремя парами грузоприемных платформ (рис.1) равна сумме измеренных осевых нагрузок

Мо = (N01 + N02 + N03)/g, (1)

где Noi – сила давления колес i-ой оси на дорогу (осевая нагрузка).

Рис.1. Взвешивание автомобиля путем одновременного измерения осевых нагрузок (метод ОВ) на трех стационарных врезных весах или трех парах платформ портативных подкладных автовесов

Величина Мо с точностью до величин погрешностей весов будет равна полной массе грузовика, определенной на обычных полноразмерных автомобильных весах статического взвешивания, когда все его оси одновременно помещаются на грузоприемной платформе.

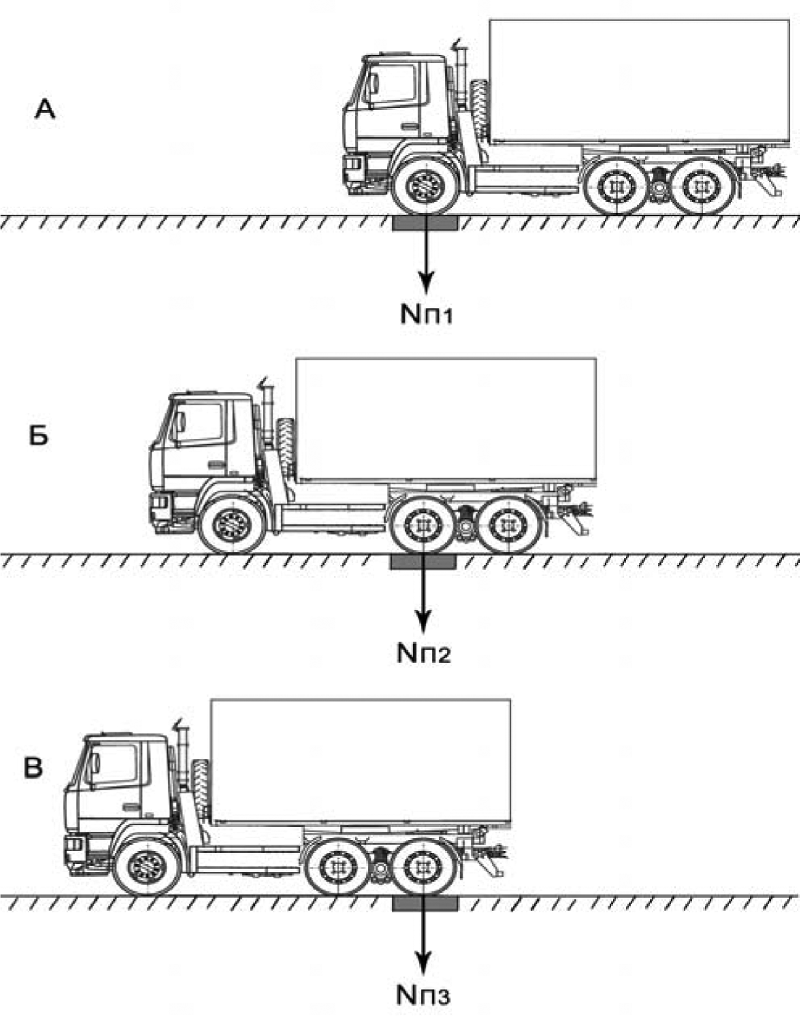

При последовательном методе взвешивания автомобиль вначале наезжает передней осью на пару весовых платформ и производится статическое измерение нагрузки на дорожное полотно, создаваемое первой осью – Nп1 (рис.2А).

Рис.2. Взвешивание автомобиля путем последовательного измерения осевых нагрузок (метод ПВ)

На втором шаге грузовик заезжает на пару весов второй осью и определяется осевая нагрузка Nп2, на третьем – соответственно – Nп3 (рис.2Б и 2В). Однако, из-за того, что в результате перестановок грузовика трижды менялось распределение нагрузок между осями, их сумма, в общем случае, не будет равна полной массе грузовика

Мп = (Nп1 + Nп2 + Nп3)/g ≠ Mо . (2)

Не будут равны и сами величины осевых нагрузок:

N01 ≠ Nп1, N02 ≠ Nп2, N03 ≠ Nп3 . (3)

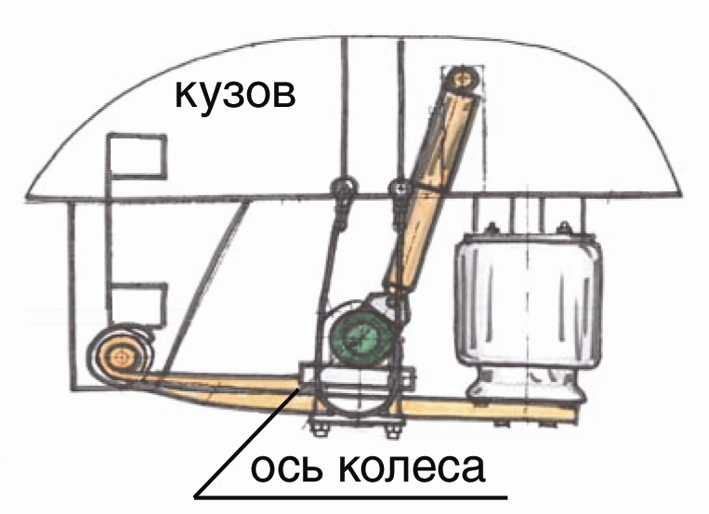

Виноваты в этом «парадоксе» не весы, а элементы подвески автомобиля. Дело в том, что рессоры являются не только амортизирующими, но и направляющими элементами, определяющими курсовое положение заднего моста тягача или осей полуприцепа. С целью их разгрузки от действия горизонтальных сил, возникающих в процессе разгона, торможения или маневрирования автомобиля, к ним шарнирно крепятся реактивные тяги или рычаги (рис.3). Вертикальные составляющие реакций в них, а также силы трения покоя в шарнирах и балансире как раз и определяют случайное перераспределение нагрузок между осями одной тележки, обнаруживаемое при неоднократном взвешивании автомобиля на одних и тех же весах.

Рис.3. Схема двухосной тележки полуприцепа с рессорно-балансирной подвеской

Аналогичная картина может наблюдаться и при поосном взвешивании автомобиля с пневмоподвеской. Рессора здесь заменена подушкой сжатого воздуха, однако вспомогательные тяги, определяющие геометрию перемещения осей относительно рамы, естественно, остались на своих местах (рис.4).

Рис.4. Схема пневмоподвески одной из осей трехосной тележки полуприцепа

При такой подвеске кузова перераспределение нагрузок на оси одной тележки зависит от разности давлений в пневмоподушках, вертикальной составляющей сил растяжения-сжатия в амортизаторах и моментов трения покоя в шарнирах реактивных тяг (рычагов).

Следует отметить, что процесс поосного статического взвешивания двухосного автомобиля лишен недостатков, упомянутых выше. Для него всегда в пределах нескольких погрешностей весов будут выполняться равенства

Мо = (Nо1 + Nо2)/g = Мп . (4)

Nо1 = Nп1 и Nо2 = Nп2 . (5)

В связи с этим, Рекомендация № 134-1 «Автоматические весы для взвешивания транспортных средств в движении» Международной организации законодательной метрологии (МОЗМ) [3] рекомендует в обязательном порядке использовать для калибровки и поверки весов для взвешивания в движении «эталонное двухосное транспортное средство на рессорной подвеске»!

2. Экспериментальные исследования

2.1. Методика и объекты исследований

С целью экспериментальной проверки высказанных положений был проведен цикл натурных исследований на 5 весах поосного взвешивания 3 типов, включенных в Государственный реестр средств измерений (табл. 1). Среди них были одни портативные подкладные автомобильные весы под условным индексом «П», сертифицированные по ГОСТ 53228-2008, и 2 пары стационарных весов «В» и «Т» для поосного взвешивания автомобилей в движении. Стационарные автомобильные весы для взвешивания в движении были установлены на действующих стационарных постах весового контроля (СПВК). У каждого СПВК исследовалось по двое весов одного типа, установленных на встречных направлениях дороги

Таблица 1

|

Обозначение в статье |

Тип |

Сертификат/Свидетельство. |

Кол-во |

|

«П» |

Портативные подкладные |

ГОСТ 53228-2008, |

1 |

|

«В» |

Для поосного взвешивания в движении |

ГОСТ 30414-96 |

2 |

|

«Р» |

Для посного взвешивания в движении |

ТУ |

2 |

В эксперименте использовались 3 грузовых транспортных средства (ТС) с различным числом осей и разными типами подвески (табл. 2). Все автомобили были произведены заводом «МАЗ» и находились в полностью исправном техническом состоянии

Таблица 2

|

Марка ТС |

Число осей |

Подвеска |

Тип |

Обозначение |

|

МАЗ-5336 |

2 |

Р |

Двухосный грузовик |

Э2ТС |

|

МАЗ-543205 + |

2 + 2 = 4 |

Тягач - Р |

Тягач с полуприцепом-контейнеровозом |

СПВЛ |

|

МАЗ-5440А9 + |

2 + 3 = 5 |

Тягач – Р |

Тягач с бортовым полуприцепом |

ТСПП |

Сокращения, принятые в таблице 2: Р – рессорная подвеска, РБ – рессорно-балансирная подвеска, ПП – пневмоподвеска

В качестве эталонного двухосного транспортного средства на рессорной подвеске (Э2ТС) использовался двухосный грузовик «МАЗ-5336». Специализированная весоповерочная лаборатория «ТЕНЗО-М» (СПВЛ), созданная на базе седельного тягача «МАЗ-543205» с полуприцепом-контейнеровозом «МТМ-933060», играла роль ТС с двухосной тележкой на рессорной подвеске. В 20-футовом контейнере СПВЛ на специальных ложементах размещались полутонные гири класса М1 по ГОСТ 7328-2001 общей массой 15 т.

Трехосную тележку с пневмоподвеской имел полуприцеп «МАЗ-975800», буксируемый седельным тягачом «МАЗ-5440А9». Значения необходимых для экспериментов осевых нагрузок достигались размещением в кузовах Э2ТС и автомобиля с пневмоподвеской (ТСПП) двухтонных гирь класса М1, которые надежно фиксировались от смещения.

Статическое взвешивание автомобилей на портативных весах «П» осуществлялось поосно в следующей последовательности: Э2ТС, СПВЛ и ТСПП по 5 циклов в одном и по 5 циклов во встречном направлении. Для этого был сформирован своеобразный «метрологический караван» (рис.5).

Рис.5. «Метрологический караван» из трех ТС, использовавшихся для исследования процесса поосного статического взвешивания на портативных подкладных весах типа «П»

В среднем, взвешивание одной оси (заезд, фиксация результата и съезд) требовало от 1 до 3 минут рабочего времени. Эта работа выполнялась на территории «ТЕНЗО-М» и в целом заняла около 4 часов.

Перед началом эксперимента весы «П» на месте были проверены прямым нагружением 2-тонными гирями класса М1 по ГОСТ 7328-2001 до их максимальной нагрузки, равной 20 т. Погрешность не превышала ± е = 10 кг. Общая масса Э2ТС в начале эксперимента составляла 9,16 т, а масса СПВЛ и ТСПП – 30,42 и 33,1 т соответственно.

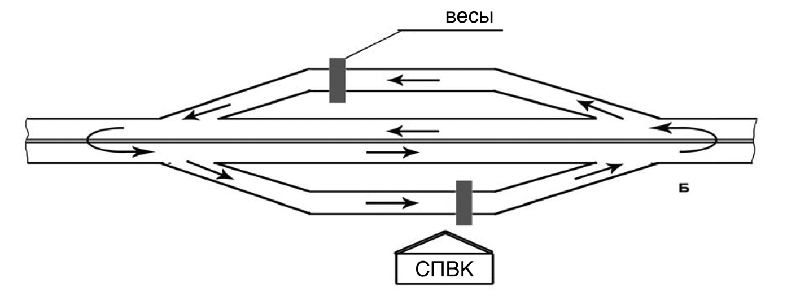

На стационарных весах СПВК «метрологический караван» из трех ТС, выстроенных в той же очередности, двигался по замкнутому маршруту сначала через одни, а потом через другие весы, установленные на встречном направлении (рис.6). И так 10 кругов в движении и 5 кругов в статике. Для проведения этих работ потребовалось организовать одно- и двухдневные групповые командировки водителей и инженерного персонала на расстояние от 300 до 500 км.

Рис.6. Траектория движения «метрологического каравана» через стационарные весы поосного взвешивания в движении типа «В» и «Р», установленные на стационарных постах весового контроля

2.2. Результаты статического взвешивания

Уже первые полученные в эксперименте данные принесли ожидаемый результат – величины разброса результатов измерений осевой нагрузки по одноименным осям Э2ТС и двух других ТС (СПВЛ и ТСПП) существенно отличаются. У автомобилей с двух- и трехосными тележками разбросы осевых нагрузок на порядок выше.

Оказалось, что разброс результатов десятикратных измерений осевой нагрузки второй оси Э2ТС от среднего портативными весами «П» не превышает ±22 кг (приближенно удвоенной их предельной погрешности), а полной массы ±12 кг (рис.7). На этих графиках построено изменение величины

Δ2i = (Nп2i – Nп2 ср), (6)

где Nп2i – измеренное значение осевой нагрузки второй оси при i-том взвешивании,

Nп2ср – среднее значение осевой нагрузки второй оси за 10 циклов.

Рис.7. Отклонения значений осевой нагрузки вторых осей Э2ТС и ТСПП, полученные на портативных весах в процессе 10 циклов статического взвешивания

Просматривается систематика, связанная с направлением заезда автомобиля на весы, – первые пять замеров дают отклонение в плюс, а вторые – в минус. Обусловлено это, скорее всего, выработкой топлива в процессе эксперимента, влиянием горизонтальных сил от тормоза автомобиля и систематическим смещением пятна контакта шин на платформе, а также конструкцией автомобиля, допускающей небольшое перераспределение нагрузок между осями. Для каждого направления заезда на весы в отдельности разброс был практически нулевым и не превышал половины цены поверочного деления «е».

Разброс результатов десятикратных измерений осевой нагрузки второй оси ТСПП (рис.8.) был на порядок большим, чем у Э2ТС. Отклонения измеренной величины от средней изменялись в пределах от -300 до +460 кг (от -2,9 до +4,5 кН). Таким образом, отклонения измеренных значений осевой нагрузки превышали величину предельной погрешности весов в 30…45 раз!

Рис.8. Измерение осевых нагрузок ТСПП портативными подкладными весами «П»

Учитывая, что время круга «метрологического каравана» не превышало 20…25 минут, можно с уверенностью сказать, что причиной большого разброса полученных значений осевой нагрузки второй оси была нестабильность (вариация) самой измеряемой величины во времени и пространстве. Весы не могли каждые 20 минут при десятикратном взвешивании Э2ТС становиться «хорошими», а затем сразу, при взвешивании СПВЛ и ТСПП – «плохими»! Так ведут себя сами измеряемые величины – осевые нагрузки автомобилей.

Причина вариации – перераспределение нагрузок между осями одной тележки вследствие наличия вертикальных составляющих сил в реактивных тягах и моментов трения покоя в их шарнирах, о которых упоминалось выше. Этот факт, к сожалению, неизвестен большинству заинтересованных лиц, круг которых включает и водителей, и метрологов, и работников, в обязанности которых входит осуществление контроля за величинами осевых нагрузок и полной массы большегрузных транспортных средств.

Для дальнейшего анализа работы весов и влияния подвески автомобиля на результаты измерений использовалась величина среднеквадратического отклонения (СКО), рассчитывавшаяся по 10-точечному массиву данных измеренных осевых нагрузок и полной массы. Предварительно с использованием критерия Пирсона была проверена и подтвердилась гипотеза о нормальности закона распределения всего массива результатов измерений. Это позволило точнее (с доверительной вероятностью р = 0,997) оценить величины предельных отклонений (разброс) полученных выборок

Δ = ± 3*СКО = ΔВА + ΔТС, (7)

где ΔВА – предельная погрешность весов,

ΔТС – предельные отклонения осевых нагрузок и полной массы Мп

Разбросы измеренных осевых нагрузок и полной массы автомобилей с двух - и трехосными тележками существенно выше, чем у Э2ТС. У СПВЛ с двухосной рессорной подвеской и ТСПП с трехосной тележкой полуприцепа на пневмоподвеске, величина «Δ» измеренных значений осевых нагрузок составляет ± (160…530) и ± (90…650) кг соответственно, что в 10…65 раз превышает погрешность весов (рис.9)! Разброс значений полной массы, найденной суммированием осевых нагрузок, измеренных по методу ПВ, также очень велик и составил ± 450 кг!

Рис.9. Предельные величины отклонений осевых нагрузок и полной массы Э2ТС, СПВЛ и ТСПП, полученные при поосном взвешивании на портативных подкладных весах «П»

Следует осознать смысл и важные последствия полученных результатов. Из проведенного эксперимента следует, что осевые нагрузки ТС с числом осей более двух, в зависимости от момента их измерения, меняются в пределах ±Δ = 650 кг, а величина полной массы Мп, найденной суммированием измеренных последовательно измеренных осевых нагрузок, в пределах ±Δ = 450 кг. По отношению к измеряемым величинам это составит ± 7 и 1,5% для осевых нагрузок и полной массы соответственно.

Полученные различия в выборках измеренных осевых нагрузок двухосного и многоосных ТС обусловлены именно различием работы подвесок, а не весов. Весы исправны – ведь многоосные ТС взвешивались поочередно с эталонным двухосным грузовиком, для которого результаты практически идеальные. Весы только фиксируют факты. Следовательно, мы наблюдаем экспериментальное подтверждение гипотезы (2)/(3) об изменении распределения нагрузок между осями при каждом перемещении многоосного автомобиля.

Полученные результаты говорят о том, что при единичном взвешивании измерить точно осевые нагрузки многоосного автомобиля с погрешностью, не превышающей погрешность используемых осевых весов, невозможно! Нельзя использовать метод поосного последовательного взвешивания и при определении массы грузов в коммерческих целях. Даже дешевых - таких, как песок, щебень или мусор.

Однако, на практике в ряде случаев без поосного взвешивания не обойтись. Прежде всего, при контроле допустимых осевых нагрузок ТС на дорожное полотно. В зависимости от геометрии подвески и сезонных ограничений их величины не должны превышать 6…12 т (59…118 кН) на ось. В этом случае, по-видимому, для многоосных ТС будет необходимо найти величины поправок в пользу водителя (фору), компенсирующих методическую погрешность измерений, возникающую вследствие непредсказуемого поведения подвески.

2.3. Результаты взвешивания в движении

Можно предположить, что при поосном взвешивании в движении автомобиль, проходя весы, движется равномерно, и приложенные к элементам подвески вертикальные паразитные силы остаются почти постоянными и не меняют свой знак. Поэтому, если водитель не предпринимает каких-то специальных действий, влияющих на результат измерений, определение осевых нагрузок и полной массы будет проходить с меньшими методическими погрешностями, чем в статике. Иными словами, вариация осевых нагрузок может быть меньшей, чем при статическом взвешивании (с остановками).

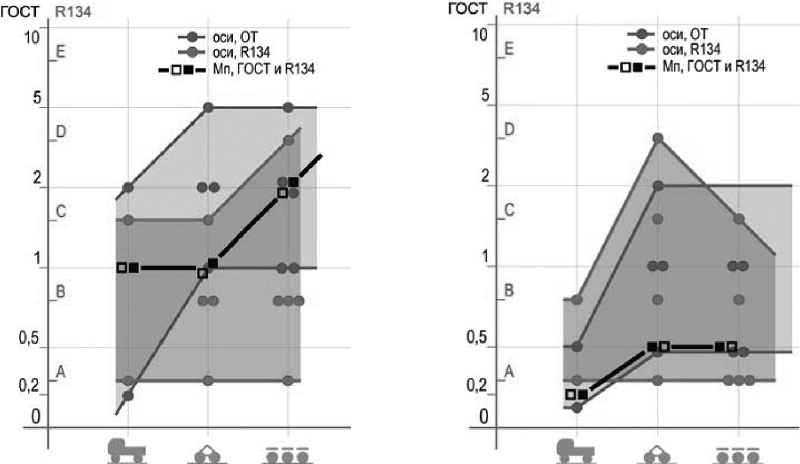

Разброс «Δ» измеренных осевых нагрузок находится в пределах от 40 до 480 кг (0,4…4,7 кН) у весов «В1» и от 15 до 270 кг (0,15…2,6 кН) у весов «В2» (рис.10).

Рис.10. Предельные величины разброса осевых нагрузок и полной массы ТС, определенные при взвешивании в движении на весах «В1» (слева) и «В2»

Разброс «Δ» полной массы, определенной суммированием последовательно измеренных осевых нагрузок, несколько выше и составил от 270 до 820 кг и от 40…300 кг для весов «В1» и «В2» соответственно. Полученные разбросы измеренных в движении осевых нагрузок несколько ниже результатов статического взвешивания на портативных весах «П» и весах «В1» и «В2» в режиме статического взвешивания. Однако, разброс значений общей массы по результатам измерений в движении оказался существенно большим. Таким образом, высказанная выше гипотеза об уменьшении вариации величин осевых нагрузок в движении вследствие уменьшения влияния сил трения покоя и реакций в элементах подвески не подтвердилась.

Общая масса Э2ТС в начале эксперимента составляла 17,91 т, а масса СПВЛ и ТСПП – 29,59 и 36,18 т соответственно.

На первый взгляд кажется, что весы «В2» работают точнее, поскольку разброс измеренных значений осевых нагрузок на них меньше. Качество измерений в движении (Э2ТС) даже приближается к заявленным характеристикам режима статического взвешивания.

Анализ показал, что дело здесь не в весах, а в качестве самих проездов по ним, которые выполнялись одними и теми же водителями. Весы были произведены, смонтированы и поверены на месте одновременно. На них было установлено одно и то же программное обеспечение. Дело в том, что участок федеральной дороги и прилегающих весовых площадок имеет небольшой продольный уклон, в результате чего проезд через весы «В2» водители осуществляют на пониженной передаче «внатяг» (в гору) более равномерно, не пользуясь педалью тормоза (рис.11). Весы «В1» они проезжали под уклон, притормаживая двигателем и тормозами, что приводило к непрерывному перераспределению нагрузок между осями. Кроме этого, перед весами «В1» нет прямолинейного участка дороги достаточной длины, на котором водители могли стабилизировать параметры движения автомобиля.

Рис.11. Взвешивание большегрузного ТС в движении на весах типа «В»

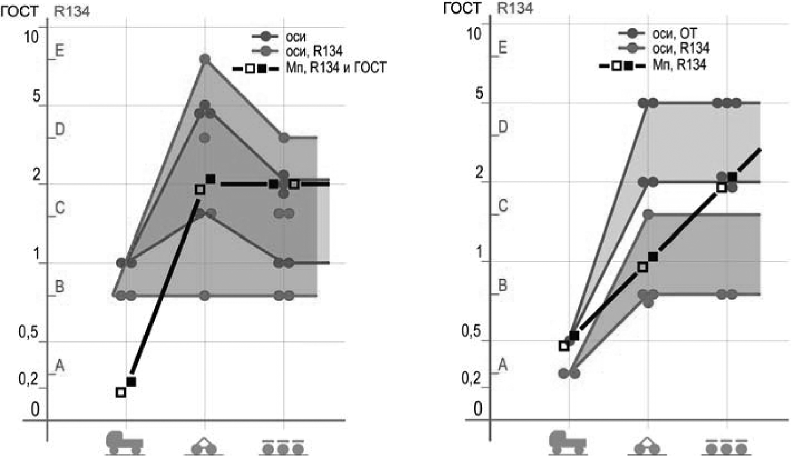

Картина качественно повторяется и на весах «Р1» и «Р2» другого типа, широко используемых на СПВК, установленных на федеральных дорогах РФ. Разброс «Δ» осевых нагрузок при их измерении в движении на весах «Р1» и «Р2» составлял от 130 до 560 кг (1,3…5,5 кН) и от 50 до 540 кг (0,5 …5,3 кН) соответственно (рис.12). Разброс значений полной массы существенно выше и находился в пределах от от 50 до 1140 кг и от 50 до 1330 кг для весов «Р1» и «Р2» соответственно.

Рис.12. Предельные величины разброса осевых нагрузок и полной массы ТС, определенные при взвешивании в движении на весах «Р1» (слева) и «Р2»

Большие численные значения «Δ» на весах «Р1» и «Р2», по сравнению с весами «В1» и «В2», обусловлены их более «почтенным» возрастом и, главное, наличием серьезных повреждений дорожного покрытия на подъездных участках (рис.13).

Рис.13. Недопустимые выбоины дорожного покрытия глубиной около 100 мм на подъезде к весам «В2»

Если бы наши водителя, участвовавшие в эксперименте, не объезжали бы старательно их, разброс был бы существенно большим. Согласно описаниям типа весов «Р» и «В» такие повреждения подъездных участков дороги, естественно, недопустимы. Зная это, водители и владельцы ТС, штрафуемые за перегруз, могли бы легко выигрывать судебные процессы у контролирующих инстанций.

3. Результаты и законодательная метрология

3.1. «Кажущийся» класс точности весов

Полученные материалы показывают, что оценка погрешности и класса точности весов для взвешивания в движении тонкая и не совсем простая процедура. Многие методики поверки были написаны в «темные» времена полного и вынужденного доверия к ГОСТ 30414-96 [5]. В нем одновременно описаны технические требования и к автомобильным, и к вагонным весам, но ничего не сказано про измерение осевых нагрузок. Классы точности весов определены только исходя из погрешности определения полной массы автомобилей и поездов. В последние годы ГЦИ СИ при проведении испытаний с целью утверждения типа средств измерений наряду с упомянутым выше ГОСТ стали опираться и на Рекомендации МОЗМ [3].

В Республике Беларусь эти Рекомендации утверждены в качестве государственного стандарта. Есть в этом стандарте и методика поверки. В этом году планируется принять его в качестве Межгосударственного стандарта в странах СНГ. Попробуем применить стандарт РБ [4] к нашим экспериментальным данным - их предостаточно.

Весы «В1» по результатам определения полной массы ТС имеют класс точности 0,5 по ГОСТ 30414, если принимать в расчет результаты проездов Э2ТС (двухосный грузовик МАЗ). Поскольку во времена написания этого стандарта понятие «двухосное эталонное транспортное средство на рессорной подвеске» не употреблялось, то результат определения класса точности, с точки зрения метрологии, является полномочным. Полученный результат означает, что погрешность измерения полной массы ТС при инспекции в эксплуатации и очередной поверке не превышает ±0,5 %. Это очень высокий результат для автомобильных весов поосного взвешивания в движении.

Однако, описания типов этих весов и методика поверки уже содержат авторитетное «влияние запада», согласно которому необходимо по 10 раз взвесить еще и многоосные ТС с рессорной и пневмо- подвесками, и только после этого присвоить им тот или иной класс точности. Это и было проделано. Результаты показаны на рис.14.

Рис.14. Истинные и «кажущиеся» классы точности весов «В1» (слева) и В2 согласно ГОСТ 30414, их описанию типа и Рекомендациям МОЗМ № 134-1 по результатам взвешивания ТС разных типов

Оказалось, что «чем дальше в лес, тем больше дров», а именно – класс точности весов согласно методике поверки, помещенной в описании типа, на многоосных ТС существенно хуже, чем на Э2ТС. По результатам взвешивания СПВЛ (полуприцеп с двухосной тележкой на рессорной подвеске – см. Таблицу 2) весам надо присвоить класс 1, а по результатам взвешивания ТСПП (седельный тягач с полуприцепом, имеющим трехосную тележку на пневмоподвеске) – класс 2 или даже 5! Так где же предел? Ведь можно найти ТС с таким числом осей и такой сложной или ржавой и запущенной подвеской, что исправные хорошие весы по узаконенной процедуре вообще невозможно будет сдать! Значит, пользуясь узаконенными на сегодня методиками, мы определяем лишь «кажущийся», а не реальный класс точности весов.

Реальным классом точности весов «В1» по ГОСТ 30414 и Рекомендациям МОЗМ № 134-1 является класс 0,5. Причиной того, что «кажущийся» класс их точности существенно хуже является то, что вариации измеряемых величин осевых нагрузок, превышающие погрешность весов во много раз, из-за несовершенства действующих официальных документов принимаются за неточность работы весов.

Полученный на весах «В1» факт не является единичным – результаты, полученные на весах «В2» и весах другого типа «Р1» и «Р2» подтверждают, что это закономерность (рис.15).

Рис.15. Истинные и «кажущиеся» классы точности весов «Р1» (слева) и Р2 согласно ГОСТ 30414, их описанию типа и Рекомендациям МОЗМ № 134-1 по результатам взвешивания ТС разных типов

«Кажущийся» класс точности весов, определенный по результатам поосного взвешивания на многоосных ТС, ухудшается. Снижается и «кажущийся» класс точности измерений осевых нагрузок по Рекомендации МОЗМ [3], где введено их буквенное обозначение для измерений осевых нагрузок. Например, на весах «Р2» класс точности по Рекомендациям МОЗМ № 134-1 изменяется от класса «В» для Э2ТС до «D» и «E» для СПВЛ и ТСПП соответственно. Нужно отдать должное создателям весов «Р», которые в методике поверки, датируемой еще 2002 г., однозначно написали, что при оценке погрешностей определения осевых нагрузок и полной массы ТС в движении «используется двухосный автомобиль» и только!

Приведенная в Рекомендации МОЗМ [3] и некоторых наших методиках поверки весов для поосного взвешивания в движении норма оценки погрешности по результатам взвешивания ТС с подвесками разного типа является лишней и вредной. Эта операция характеризует техническое состояние подвесок ТС и мастерство водителя, а не качество работы весов. Почему производитель весов или сервисная организация должны отвечать за ржавую неухоженную подвеску старого грузовика, который случайным образом арендовали для поверки весов или их инспекции в эксплуатации?

Это примерно то же, что после процедуры поверки автомобильных весов статического взвешивания, успешно проведенной по ГОСТ Р 53228-2008 с использованием гирь класса М1 по ГОСТ 7328-2001, мы бы требовали вторично оценить их метрологические характеристики с использованием каких-то балластных грузов сомнительного происхождения. Причем, цену и число поверочных делений весам в итоге присваивали на основе результатов, полученных как раз на этих бетонных блоках с аляпистыми надписями на них типа: «2,4 т», «1,75 т», «3,21 т» и т.д. Абсурд? Конечно!

Из сказанного выше следует вывод о том, что оценку погрешности и класса точности автомобильных весов для взвешивания в движении необходимо производить только по результатам проездов эталонного двухосного транспортного средства на рессорной подвеске!

3.2. О проекте Межгосударственного стандарта на базе МОЗМ 134-1

Полученные результаты обязывают дать определенные рекомендации в связи с готовящимся принятием нового Межгосударственного стандарта для автомобильных весов в движении, и, кроме того, по весовому контролю большегрузных транспортных средств.

Международные Рекомендации МОЗМ № 134-1 и разработанные на их основе Стандарты Республики Беларусь СТБ № 1845-2008 и № 8013-2008, которые планируется принять в качестве Межгосударственных для стран СНГ, необходимо доработать в части определения класса точности весов при их испытаниях и поверке.

Класс точности весов при измерении осевых нагрузок и полной массы ТС не должен зависеть от свойств ходовой части взвешиваемых автомобилей, так как они не являются частью средства измерений. С этой целью соответствующие разделы должны быть переработаны в духе признания определяющими результатов, получаемых на эталонном двухосном транспортном средстве с рессорной подвеской (Э2ТС).

4. Весовой контроль ТС в свете новых данных

4.1. О поправках в пользу водителя

Главным результатом наших исследований для инспекторов и руководителей служб, осуществляющих весовой контроль ТС, а также грузоперевозчиков, должна быть информация о том, что осевая нагрузка конкретной оси ТС с числом осей 3 и более, даже при сохранении положения центра масс, непрерывно меняется при его перемещении по дороге или платформе весов существенным образом. Разброс их значений достигает ±10 %, что существенно больше погрешности весов поосного взвешивания.

В процессе весового контроля инспектор фиксирует лишь случайное значение из этого диапазона, имевшее место в конкретный момент времени. Допустим, измеренная величина 9,5 т превышает на 0,5 т разрешенную осевую нагрузку, равную, например, 9 т. Через несколько секунд из-за того, что водитель нажал на тормоз или газ или колесо преодолело неровность дороги, осевая нагрузка изменится и станет равной 8,85 т, но платформа весов уже позади и про то, что ТС перестало быть нарушителем, уже никто не узнает! Инспектор оформит протокол по тем данным, которые зафиксировали весы. А в нем может быть штраф в десятки или даже сотни тысяч рублей! То, что разброс осевых нагрузок может достигать ± 650 кг было показано в разделе 2.2.

Как же тогда правильно и справедливо по отношению к грузоперевозчикам проводить весовой контроль? Как правило, у инспекторов нет времени повторять взвешивание 10 раз для того, чтобы определить средние значения осевых нагрузок и полной массы ТС для принятия решения о факте нарушения. Поэтому, выход один – при поосном взвешивании необходимо вносить поправки в пользу водителя. На мой взгляд, для большегрузных транспортных средств с числом осей 3 и более в протокол необходимо вносить не только результаты, показанные весами, но и следующие поправки в пользу водителя:

- по осевой нагрузке, не менее минус 10%, (8)

- по полной массе ТС, не менее минус 5 % (9)

Указанные поправки и форму Протокола надо, естественно, согласовать между Росстандартом и контролирующими транспорт службами – Ространснадзором, Федеральной таможенной службой, ГИБДД, Росавтодор и утвердить Приказом Министра транспорта РФ.

4.2. Весовой контроль без торможения потока ТС

В последние три года на дорогах России начинают внедряться системы предварительного весового и габаритного контроля (СВК) без торможения транспортного потока [6]. Используют их во всем мире пока только для предварительного выявления потенциальных нарушителей (селекции). Устанавливается такая система, как правило, за 0,5…3 км перед стационарным постом весового контроля, на контрольных весах которого осуществляется поосное взвешивание ТС традиционным методом.

Для направления потенциального нарушителя на контрольное взвешивание перед СПВК устанавливается знак переменной информации, на котором, при необходимости, индицируется стрелка «вправо» и госномер ТС. В результате того, что на шоссе посредством СВК все ТС взвешиваются без торможения потока, а на посту весового контроля взвешиваются только потенциальные нарушители, персонал разгружается от ненужной работы, а перед самим постом не скапливаются очереди из большегрузных «фур».

Практика первых лет эксплуатации системы СВК показывает, что наибольшее число вопросов возникает вокруг двух следующих задач:

- сходимость результатов взвешивания конкретного ТС, полученных с использованием разных весовых систем,

- принятие решения о потенциальном нарушителе (селекция).

Накопленный опыт использования таких систем демонстрирует, как это ни кажется на первый взгляд удивительным, высокие наблюдаемые метрологические характеристики СВК. Обусловлено это во многом как раз тем обстоятельством, что в процессе равномерного движения по трассе подвески многоосных ТС работают с минимальными паразитными эффектами. Что касается измерения межосевых расстояний, то СВК измеряет их существенно точнее, чем контрольные весы.

В то же время, при скоростном взвешивании возникает ряд дополнительных помех, таких как влияние формы и дисбаланса колес, аэродинамики ТС, кривизны траектории движения в вертикальной и горизонтальной плоскостях и т.д. В общем случае, абсолютные величины предельной разницы показаний СВК и стационарных контрольных весов по осевым нагрузкам и полной массе не должны превышать следующих значений:

|Мп - Мпсвк| ≤ (Δот-мсвк + Δк-мсвк + Δот-м + Пм) (7)

|Nпi - Nпiсвк| ≤ (Δот-освк + Δк-освк + Δот-о + По) , (8)

где Мп и Nпi – полная масса и осевая нагрузка на i-тую ось ТС, измеренные на контрольных весах СПВК,

Мпсвк и Nпiсвк - полная масса и осевая нагрузка на i-тую ось ТС, измеренные системой СВК без торможения потока,

Δот-мсвк и Δот-освк - предельные погрешности измерения полной массы и осевой нагрузки СВК согласно описанию типа средства измерений,

Δк-мсвк и Δк-освк – предельные погрешности измерения полной массы и осевых нагрузок СВК, обусловленные особенностями конкретного места установки системы (кривизна и уклоны в продольном и поперечном профилях и т.д.),

Δот-м и Δот-о – предельные погрешности измерения полной массы и осевых нагрузок контрольными весами СПВК,

Пм и По – предельные величины поправок, обусловленных особенностями работы подвески (8) и (9).

Аналогичный вид должны иметь неравенства, используемые для предварительного принятия решения о возможном нарушении ограничений по осевым нагрузкам и полной массе ТС:

|Мпсвк - Нм| ≥ (Δот-мсвк + Δк-мсвк + Пм) (9)

|Nпiсвк – Но| ≥ (Δот-освк + Δк-освк + По), (10)

где Но и НМ – разрешенные значения осевых нагрузок и полной массы ТС [1].

В связи с обсуждаемым введением в будущем практики взимания штрафов «за перевес» без остановки ТС для контрольного взвешивания на СПВК, упомянутые выше поправки надо вводить и здесь в том же законодательном порядке! Конечно, предварительно надо будет провести необходимый объем экспериментальных исследований.

5. Выводы и рекомендации

-

Осевые нагрузки грузового автомобиля с числом осей 3 и более постоянно меняются вследствие их перераспределения из-за влияния рельефа дороги, действий водителя и особенностей работы подвески. Меняется и определяемая методом суммирования величина полной массы. Величины разброса достигают ±10 %, превышая на порядок предельные погрешности весов.

-

Однократное измерение осевых нагрузок при проведении процедуры весового контроля ТС весами поосного статического взвешивания или весами для взвешивания в движении дает лишь точечную оценку их величин в конкретный момент времени, поэтому принимать решение о наличии нарушения (перегруза) без введения поправок в пользу водителя нельзя. Проведенные исследования показывают, что их величины должны быть не менее 10 % и 5 % на осевые нагрузки и полную массу соответственно.

-

«Кажущийся» класс точности весов для поосного взвешивания, определенный при проведении испытаний с целью утверждения типа, первичной поверки или инспекции в эксплуатации, с использованием ТС, имеющих 3 и более осей, существенно ниже реального. Для исключения влияния схемы и технического состояния подвески используемых при этих процедурах контрольных автомобилей оценку погрешности измерений и класса точности весов поосного взвешивания в движении следует производить только по результатам проезда эталонного двухосного ТС на рессорной подвеске.

-

В проект Межгосударственного стандарта на взвешивание автотранспортных средств в движении, основывающийся на Рекомендациях МОЗМ № 134-1, следует внести изменения в части контрольных ТС, используемых для оценки погрешности и класса точности весов в пользу исключительного использования эталонного двухосного ТС на рессорной подвеске.

-

При сравнении результатов поосного измерения осевых нагрузок и полной массы многоосных ТС, полученных на разных весах, а также при селекции потенциальных нарушителей, помимо величин предельных погрешностей, необходимо учитывать вариации значений самих осевых нагрузок, а также возможное влияние ряда неисключаемых систематических погрешностей, связанных с траекторией движения, аэродинамикой ТС и техническим состоянием элементов его ходовой части.

Литература

-

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом».

-

Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденный Постановлением Правительства РФ № 720 от 10.09.2010 г.

-

Рекомендация № 134-1 «Автоматические весы для взвешивания транспортных средств в движении» Международной организации законодательной метрологии (МОЗМ)

-

Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении. Общие требования и методы испытаний. Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 1845-2008

-

ГОСТ 30414-96. Весы для взвешивания транспортных средств в движении.

-

Сенянский М.В. «РОГАТКА» для дорожного весового контроля большегрузных транспортных средств. –М.: «Дорожная держава», спецвыпуск. -2010.